郭沫若钓鱼城访古的时间疑云

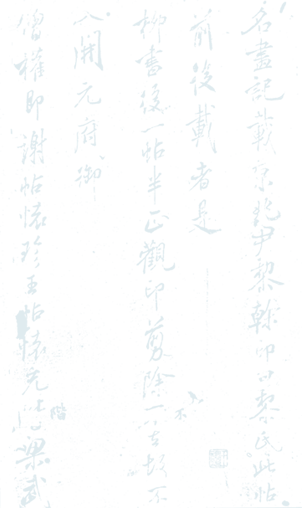

“魄夺蒙哥尚有城,危崖拔地水回萦。

冉家兄弟承璘玠,蜀郡山河壮甲兵。

卅载孤撑天一线,千秋共仰宋三卿。

贰臣妖妇同祠宇,遗恨分明未可平。

一九四二年二月,郭沫若。”

每个到访合川钓鱼城的游客,看到崖壁上镌刻的这首诗,都会忍不住读出声来。

郭沫若这首《钓鱼城访古》,既写景,又叙事,也抒怀,显示出他作为文学家、历史学家和书法家的大家手笔。“魄夺蒙哥尚有城”,首句便为钓鱼城之战改变欧亚战场格局的重大意义确定了基调;第二句“危崖拔地水回萦”,则是对钓鱼城地形地貌极为精确形象的概括。开篇两句,既写出了钓鱼城的神,也写出了钓鱼城的形,可谓形神皆备。

接下来,郭沫若通过钩稽冉琎、冉璞、吴璘、余玠、王坚、张珏、王立、熊耳夫人等诸多历史人物典故,描述出钓鱼城“独钓中原”三十六年的历史。诗中的“卅载”,只是三十六年的一个概数,当时的钓鱼城可谓“一柱擎天”,因此郭沫若说它“卅载孤撑天一线”。

需要强调的是,郭沫若这首诗,是在抗战大背景下,尤其是在抗战大后方写下的,因此借古喻今,有着“遗恨分明未可平”的情怀。

有趣的是,这首《钓鱼城访古》究竟写于何时,却疑云重重。不少资料说,1942年6月3日,郭沫若在当时的北碚管理局局长卢子英等人陪同下考察钓鱼城,回重庆后写下此诗,后来刊载在当时的《合川日报》副刊上。但是,钓鱼城摩崖石刻上的这首诗,落款时间却是1942年2月。孰是孰非,有何隐奥,现在很难考证。但钓鱼城巍峨奇绝,与郭老大家手笔,很是珠联璧合,也就不必过度考证时间线索,只当一段佳话便是。

上一篇

下一篇